最近、アイアン・メイデンを聴き始めたよ。

代表曲って何があるんだろ…。

絶対に外せない名曲はどれなの?

そんな疑問にお答えします。

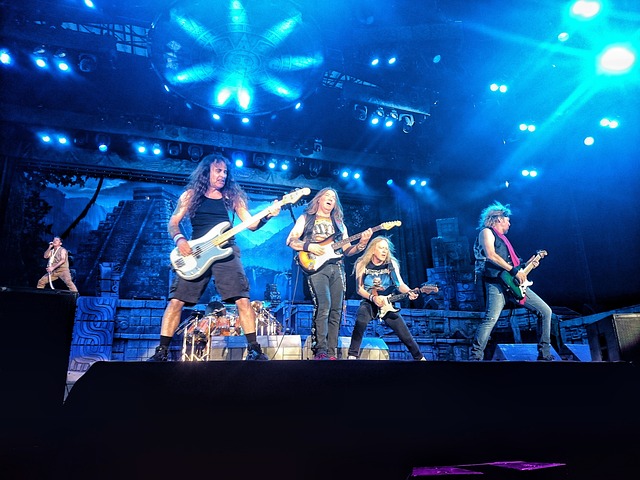

1970年代後半にイギリスで起こったムーブメント、N.W.O.B.H.M.(New Wave of British Heavy Metal)。その代表格として知られているのが、Iron Maidenです。40年以上のバンドの歴史では、名曲がいっぱいあります。

今回は、ライブでも必ずと言っていいほど演奏される曲と、アイアン・メイデンの長いキャリアから絶対に外せない曲という縛りの中で個人的な考えと総合的な観点から10曲を選びました。【ギターハモり度】、【ベース目立ち度】、【曲キャッチー度】は★の数で表しています。ちなみに★は最大で5個です。

紹介する曲はAmazon Music Unlimitedでも聴けます。

Amazon Music Unlimitedは聴き放題のサービスで、最初の1か月が無料。

高音質でリスニングでき、1億を超える曲などがあります。

広告が無く、いいところで音楽を止められることもありません。

無料体験期間中は、好きなときに解約できちゃいます。

Amazon Music Unlimitedの無料体験はこちら

①Iron Maiden

1980年のデビューアルバム「Iron Maiden(邦題:鋼鉄の処女)」の最後を飾る曲(アルバムタイトルと同名)。初代ボーカルのポール・ディアノの吐き捨てるような歌声と、縦ノリのリズム、宙を舞うツインギターのハーモニーが心地良いです。スティーブ・ハリスのベースが高い音域でプレイされ、非常に目立っています(アイアン・メイデンでは、そういったベースは多いです)。途中のベースとドラムだけになるパートも印象的。ライブではセットリストの本編ラストに披露されます。

【ギターハモり度】★★★★

【ベース目立ち度】★★★★

【曲キャッチー度】★★★

②The Number Of The Beast

1982年リリースの3rdアルバム「The Number Of The Beast(邦題:魔力の刻印)」に収録(アルバムタイトルと同名)。同アルバムからボーカルはブルース・ディッキンソンに交代します。ナレーションから曲はスタート。ギターとベースのユニゾンのリフからブレイクし、サビへとなだれ込みます。「Six!Six!Six! The Number Of The Beast~」の部分は、ライブでも盛り上がるパート。変化に富んだ展開、流麗なギターソロ、ベースの音域をフルに活用したラインなど聴きどころは多いです。

【ギターハモり度】★★★

【ベース目立ち度】★★★★★

【曲キャッチー度】★★★★

③Run To The Hills

同3rdアルバムに収録しています。邦題は「誇り高き戦い」。アメリカの先住民族と白人(侵略者)との戦いについての曲です。ドラムのクライブ・バーのリズム、ギターとベースのユニゾンのリフから開始し、ブルースのボーカルもユニゾンで入ってきます。全体的に馬が跳ねて行くような、ギャロップなリズムが特徴のチューンです。曲名のとおり、丘を駆けのぼっていくさまを連想させます。サビはライブで大合唱間違いなし!ベースの音域は広く、弾ききるには少しばかり体力がいりそうです(笑)。

【ギターハモり度】★★★★

【ベース目立ち度】★★★★★

【曲キャッチー度】★★★★

④Hallowed Be Thy Name

同3rdアルバムのトリを飾る曲です。邦題は「審判の日」。鐘の音と神妙なブルースのボーカルで曲は幕を開けます。スローに始まり、曲の核となるギターのハモりが絡んでいきます。途中からテンポアップし、疾走パートへ。ギターのエイドリアン・スミスと、デイヴ・マーレイ、それぞれの個性的でメロディックなギターソロが奏でられます。緊張感のある調べの中、エンディングへ。ブルースの渾身の力を込めた歌声とともに、曲はクライマックスを迎えます。

【ギターハモり度】★★★★

【ベース目立ち度】★★★

【曲キャッチー度】★★★★

⑤The Trooper

1983年リリースの4thアルバム「Piece Of Mind(邦題:頭脳改革)」に収録しています。邦題は「明日なき戦い」。曲の頭ではギターパートに続いて、ベースがユニゾンで入り、そして一度聞いたら忘れられないギターのハモりが奏でられます!アイアン・メイデンのベストハモりと言っても過言ではありません。ボーカルについては、特に起伏があるわけではありませんが、ライブでも合唱しやすいパートを多く含んでいます。リズムも前述の「Run To The Hills」同様、跳ね馬を彷彿させるのが特徴です。

【ギターハモり度】★★★★★

【ベース目立ち度】★★★★

【曲キャッチー度】★★★★

⑥Aces High

1984年リリースの5thアルバム「Powerslave(邦題:パワースレイヴ)」に収録しています。邦題は「撃墜王の孤独」。アイアン・メイデンのスピードチューンの一つです。ギターのハモりから始まり、パワフルなブルースのボーカルが乗っかってきます。ライブでは歌うのが大変そうですが、それだけ音域の広い彼の魅力を抽出したメロディーと言えるでしょう。ベースは音符を詰め込むような、音数多めで弾かれています。ライブで必ず演奏される曲ではありませんが、チャーチルのスピーチから続いて演奏される(ライブアルバム「Live After Death」、邦題「死霊復活」など)のは有名なので選択しました。

【ギターハモり度】★★★★

【ベース目立ち度】★★★★

【曲キャッチー度】★★★★

⑦2 minutes To Midnight

同5thアルバムに収録しています。邦題は「悪夢の最終兵器(絶滅2分前)」。曲の顔となるパワーコード的なリフからスタート。全体的にギターのハモりは目立たず、アイアン・メイデンには少ないタイプの曲です。とはいえキャッチーな曲調で、ライブでもたびたび演奏される人気チューン。ノリやすい展開の良曲です。ちなみに同曲はギターのエイドリアン・スミスの作曲ですが、ベースが非常に目立っています(笑)。ベースのスティーブ・ハリスは、自分の曲以外では弾きまくる傾向があるとか、ないとか…(もちろん都市伝説ですよ)。

【ギターハモり度】★★

【ベース目立ち度】★★★★★

【曲キャッチー度】★★★★★

⑧Wasted Years

1986年リリースの6thアルバム「Somewhere In Time(邦題:サムホエア・イン・タイム)」に収録。同アルバムは全体的にシンセサイザーなどを用いており、未来的なサウンドになっていますが、その中でも同曲は開放弦を使った独特なメインリフによって、より一段とフューチャー感があり、キャッチーな仕上がりです。ギターソロは口ずさめるくらいメロディアスで、ベースが目立つリズム隊がそれを支えています。ライブではサビで大合唱。2016年のツアーでは、久しぶりにアンコールの最後に演奏され、大盛り上がりでした。

【ギターハモり度】★★★★

【ベース目立ち度】★★★★★

【曲キャッチー度】★★★★★

⑨The Evil That Men Do

1987年リリースの7thアルバム「Seventh Son of a Seventh Son(邦題:第7の予言)」に収録。先導する美しいギターのハモりから、続くリズムギターの刻みをバックにブルースが歌い上げます。サビ前は、ギターとボーカルのメロディーがユニゾン状態でハモっているのが印象的です。サビでは、かなり高い音符が出てきますが、それを難なく表現するブルース。さすがです。流れるようなギターソロなど、息つく間もなく展開し、最後まで飽きさせない曲調になっています。ライブでも定番の一曲です。

【ギターハモり度】★★★★

【ベース目立ち度】★★★

【曲キャッチー度】★★★★

⑩Fear Of The Dark

1992年リリースの9thアルバム「Fear Of The Dark(邦題:フィア・オブ・ザ・ダーク)」のトリを飾る曲(アルバムタイトルと同名)。大仰なギターのハモりから曲の幕が開け、いったん静かなパートへ。躍動し始めると、別の強力なギターのハモりに導かれ、サビに突入します。続くゆったりとした部分では、また異なるギターのハモりが放たれます。このように非常にギターのハモりが多く、アイアン・メイデンの真骨頂ともいえる曲です。「Fear Of The Dark~」の大合唱は、ライブではおなじみの光景。

【ギターハモり度】★★★★★

【ベース目立ち度】★★★

【曲キャッチー度】★★★★

以上【厳選】アイアン・メイデンの名曲【10選】でした。

【あとがき】

10曲を選ぶために音源を聴き返しましたが、やっぱりアイアン・メイデンは良いですね!ギターのハモりがこれだけあるバンドは、彼らの登場以前にはほとんどいなかったですし、その中でこんなにも特徴のあるベースを聴かせてくれるのは他にはないでしょう。歴代のボーカルも個性的な方々ばかりだと思いますし。デビューから40年以上が経ちますが、まだまだ現役でがんばっていただき、今後も素敵な楽曲を届けてほしいです。

ぜひ聴いてみてください!

Amazon Music Unlimitedの無料体験はこちら

読んでいただき、ありがとうございます!

コメント